9月7日(日)、ノンフィクション作家の後藤正治さんの講演会を開催しました。

1970年代半ば朝日新聞の「天声人語」を担当し、今も読むにたえる文を残した深代惇郎さんについてお話をしていただきました。

始まりに2025年8月27日(水)にご逝去された長田洋一さんに黙祷を捧げました。

長田さんは「信州しおじり本の寺子屋」を創設し14年間、企画・ナビゲーターとして支援してくださいました。これまでの塩尻市立図書館への多大なるご貢献に感謝申し上げるとともに、心からご冥福をお祈り申し上げます。

講演概要

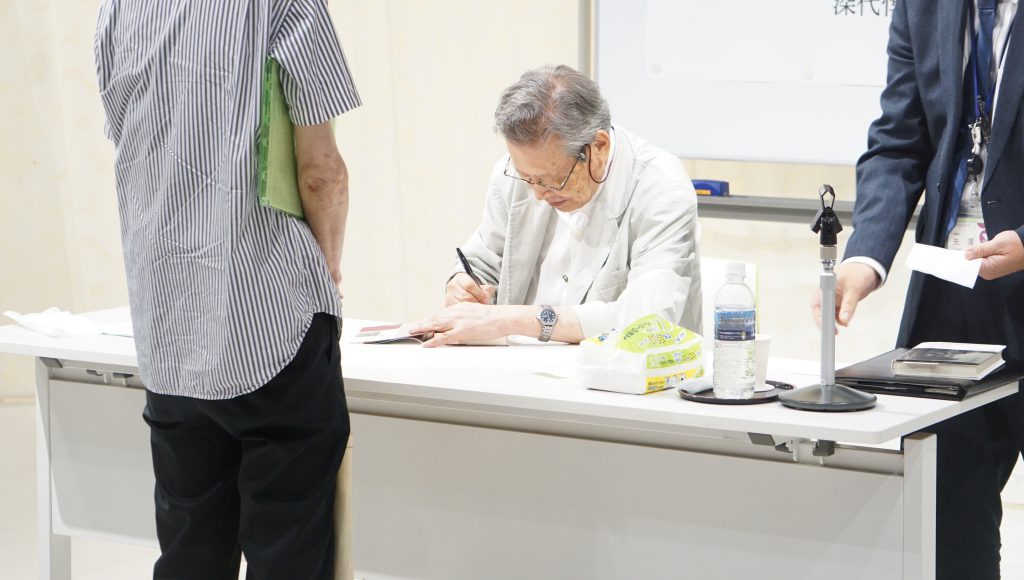

冒頭に生前の長田さんが遺した後藤さんの紹介文を図書館長が代読しました。

紹介文を受け、長田さんからは以前とても良い手書きのお手紙をいただいた。寺子屋に対する熱い思いに心を打たれ講演会を引き受けた。とても優れた編集者であり企画マンだったと思い出を語られました。

深代惇郎さんが朝日新聞の「天声人語」を書いていたのは半世紀前のことだけれど今でも伝説の人として知られている。

当時、後藤さんは「天声人語」のコラムを読み、年配の方が書いていると思っていた。深代さんの事を知り、こんなに若い方が書いているのだと驚いた。一読者として深代さんが亡くなったと知る前にコラムのトーンが変わったことに気付いたほどだった。

「天声人語」をまとめた本が出版され、読んでみると通読が難しい本だと感じた。理由は、一つ一つはコラムなので読みやすいが、一つ読んだ後に一度立ち止まり、よく考えさせられるものが多かったから。

新聞社の人が書くコラムは基本的に素晴らしいが、なかでも深代さんは後世に残っていくコラムを書いているのはなぜか、深代さんのコラムは読後感が良い。良いコラムニストとして筆頭に挙げられている理由の1つでもある。

深代さんの実際のコラムを紹介される場面もありました。

1973年10月31日に田中角栄内閣を揶揄した架空閣議のコラム、翌11月1日に前日のコラムに厳重注意が入ったことをユーモアに書いたコラムを紹介し、なぜこの架空閣議の記事を書いたのか、新聞やジャーナリズムの役割から書いたのだろう。時の権力を批判するという役割を果たすため、舌鋒鋭く、時にユーモアを込めコラムを書いていたジャーナリストだった。

深代さんは硬派なコラムだけでなく、ごく普通の日常を切り取ったコラムも書いていた。

毎日コラムを書いていることへのユーモアを込めたもの、若い読者へのメッセージを込めた就活について書いたものもあり、好きなコラムだと話されました。

最後に、新聞業界は今厳しい状況に置かれ、発行部数はかつての半数を切るほど。紙媒体が力を失ってきている。新聞が滅びても、言葉が滅びることはない。

人間は美味いご飯を食べたいという欲求のように、良い言葉に接したい存在ということは変わらない。ネット時代のなかでフェイクニュースなどがはびこっても、それは一過性のもの長く生き残ることは絶対にない。深代惇郎という優れた言葉を遺したジャーナリストを忘れないでほしい。と締めくくられました。

日時

2025年9月7日(日) 14:00~16:00

場所

塩尻市市民交流センター(えんぱーく) 多目的ホール

講師

後藤 正治(ごとう まさはる)さん

1946年京都市に生まれる。ノンフィクシュン作家。「リターンマッチ」で大宅壮一ノンフィクション賞、「清冽」で桑原武夫学芸賞を受賞。近著に「天人」「拗ね者たらん」(ともに講談社文庫)、「文品」(中央公論新社)など。

「後藤正治ノンフィクション集」(全11巻、ブレーンセンター」)がある。