6月17日(土)清水敏文さん講演会「宇宙を知ろう!学ぼう!」

日時:6月17日(土)14:00~16:00(開場13:30)

場所: 塩尻市市民交流センター(えんぱーく) 3階 多目的ホール

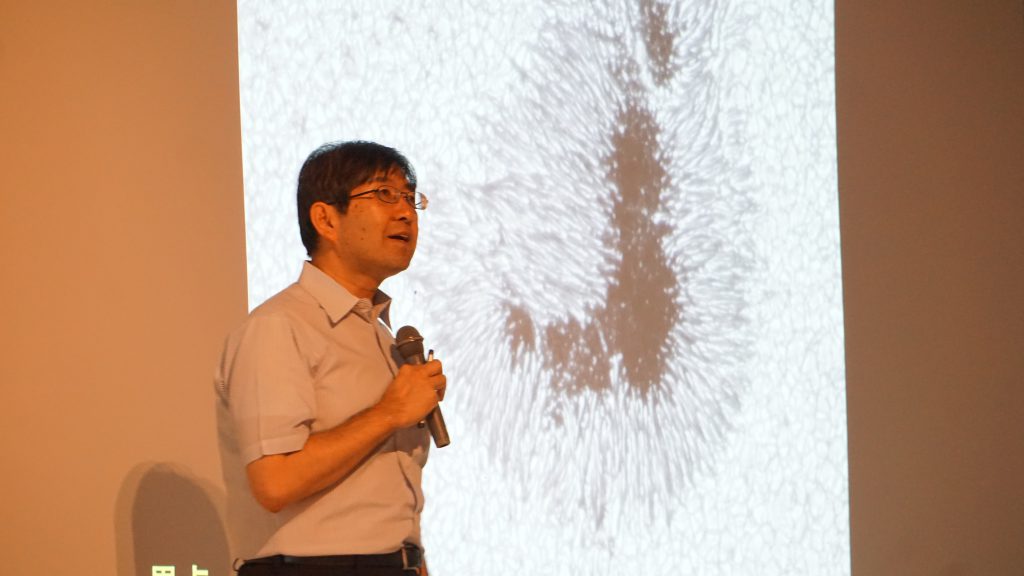

JAXA宇宙科学研究所教授で、日本の太陽観測衛星等の研究・開発に取り組んでいる清水敏文さんをお招きして、講演会を開催しました。

開催報告

清水さんは塩尻市出身ということもあり、宇宙に携わるきっかけになった子どもの頃の話もしてくださいました。

宇宙への興味がうまれたきっかけは、塩尻西小学校に通う小学生の頃、理科の先生が天体望遠鏡で太陽の黒点を見せてくれたことです。その後、望遠鏡を買ってもらい木星や土星を見ていました。

塩尻西部中学校1年生の夏休みに自由研究で黒点の観察スケッチをしたことから太陽に一層の興味をもちました。高校では地学会に入りさらに興味を深め、将来は天文に関わる仕事に就きたいと考えるようになっていき、そして大学で、宇宙に出て宇宙を知る方法があることを知りました。それが人工衛星です。

なぜ宇宙に出て観測するのかというと、宇宙から来る沢山の種類の光(電磁波)は、地球の大気に吸収されてその一部しか届きません。紫外線やガンマ線、X線など地上からでは大気にさえぎられて観測できない光を安定した状態で調べるには宇宙に出るしかありません。ですから人工衛星や探査機を打ち上げるのです。

2006年に打ち上げられた太陽観測衛星「ひので」は、可視光線・X線・紫外線を観測できる3つの望遠鏡を搭載することで、地上からとは全く異なる姿の太陽をとらえてきました。

今は次世代太陽観測衛星SOLAR-C計画のチーム長として2028年の打ち上げを目指しています。

この計画では太陽で起きている不思議を理解するために太陽内部のエネルギーやガスなどがどう動いているのかをとらえる研究を行います。今の太陽がどんな原理によって変動しているのかを調べることで過去の太陽の様子や今後どうなっていくのかを知ることができます。

太陽を知ることで地球環境への影響や宇宙についても知ることができるという目的で世界最先端の研究プロジェクトを進めています。

太陽フレア(爆発増光現象)などの映像や写真を見せて、宇宙に行く理由、太陽観測の意義をお話してくれました。

講演会後の質疑では、多くの質問に丁寧に答えていただき、また、「ひので」から撮影した「日本列島黒点」(日本列島の形に似た黒点)、「太陽コロナ」の写真シールのプレゼントもあり、子どもたちが宇宙への興味を高める機会になりました。

清水教授、参加してくださったみなさん、ありがとうございました。