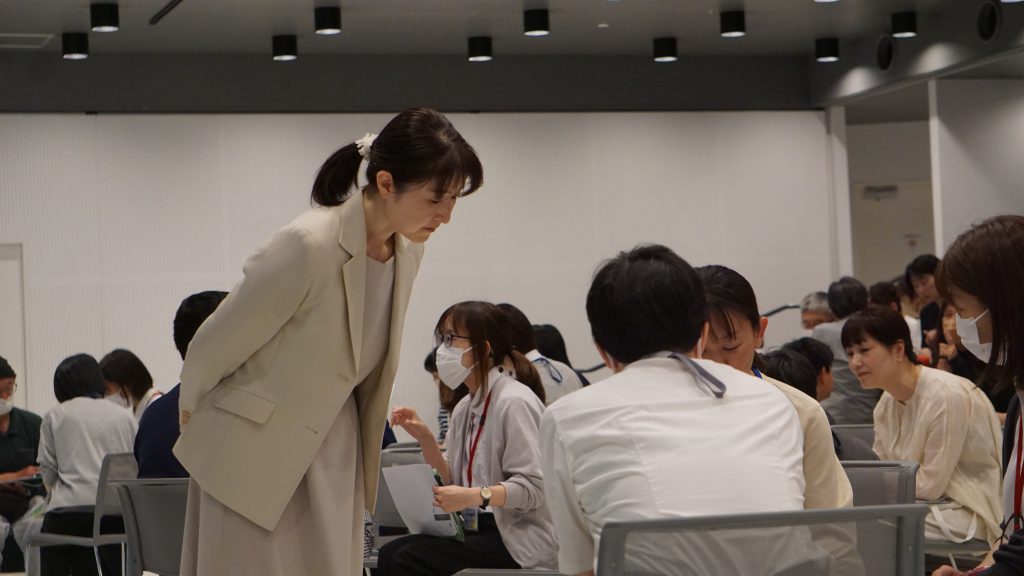

5月27日(月)、田原市図書館館長の是住久美子さんをお招きし、人口減少時代の地域を取り巻く状況を知り、それぞれの地域の実態に即した課題解決や街づくりに対して、図書館は多様な主体との協働によってどのように貢献していくべきか考えることを目的として講演をしていただきました。

講演概要

まず、自治体を取り巻く現状には厳しい財政状況があり、新たな政策に投資する財源が少ないため今やっていることの見なおしが必要。公共施設の見直し、コンパクトシティの実現には、図書館の持つ集客力の高さが注目されている。地域を持続させるためには行政だけでなく市民一人ひとりが公共性を持っていく必要性を説かれ、市長・市役所、市議会、市民に図書館サービスを届けるための田原市図書館の取り組みをご紹介いただきました。

行政・議会に向けた支援サービスとして、市の計画の案とともに関連する書籍の館内展示、パブリックコメントを図書館で募集している。レファレンスでも協力し、行政、市議からの依頼に応えるなかで足りない分野の選書に活かしている。なかでも特に力を入れているのが「議員とたはらトーク」。議員から市民の幅広い意見を聞きたいという要望に、図書館が場を提供している。

田原市の図書館は市民の奮闘により、図書館の無い地域につくられたという歴史があり、その際に奮闘した市民の皆さんが今も図書館を支えるため、「元気はいたつ便」、「リサイクル・ブック・オフィス」という活動を行っている。他にも3つのロータリークラブ、ボランティア「おおきなかぶ」という組織に支えられている。「おおきなかぶ」では、毎月1回地域の課題に取り組もうと様々な方が議題を持ってくる「かぶ会議」を開催している。

次に、これからの図書館は住民や団体をエンパワメントし、人々のウェルビーイングに貢献することが重要と語られ、かぶ会議で地域の方と図書館が出会い協力して取り組んだ例をご紹介いただきました。なかでも「前日物語~終戦前日の米軍、渥美線機銃掃射事件」の紙芝居化、デジタルアーカイブ化はとても印象的でした。

住み続けたいまちづくりへの実現のため、シビックプライドを育み、図書館が地域資料を収集・保存・発信することの重要性にも触れられていました。

その後、演習をはさみ、最終的な目標にどんな事業が必要か、今やっている事業が本当に効果的なのかを考えるロジックモデルをご紹介いただき、講演は終了しました。

是住館長、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

日時

2024年5月27日(月) 14:00~16:00

場所

塩尻市市民交流センター(えんぱーく) 多目的ホール

講師

是住 久美子(これずみ くみこ)さん

(愛知県)田原市図書館 館長。同志社大学大学院総合政策科学研究科修了(政策科学修士)。京都府立図書館、国立国会図書館等での勤務を経て、2019年より現職。2020年より愛知大学非常勤講師(社会教育経営論Ⅱ)。日本図書館協会認定司書、地域公共政策士、日本評価学会認定評価士。主な著作に「図書館を拠点とした地域資料の編集とデジタルアーカイブの発信」(図書館界 72(4) 2020年)、共著に『市民とつくる図書館』(勉誠出版 2021年)など。

。