10月20日(日)、講師にちひろ美術館常任顧問でいわさきちひろさんのご長男の松本猛さんをお招きして、講演会を開催しました。

講演抜粋

1977年、世界初の絵本美術館として「いわさきちひろ絵本美術館(現ちひろ美術館・東京)」が開館しました。ちひろの死から3年後のことです。当時、絵本は美術として認められていなかった。デパートなどの展示会はあっても美術館は門前払い。それなら自分たちで作ろうと、ちひろの自宅兼アトリエの半分を取り壊して美術館にしたのです。

日本において子ども向けの絵本の歴史は20世紀に入ってから始まります。大正デモクラシーを背景に「子どもにも人権があり教育が必要」という意識が高まり、『赤い鳥』や『コドモノクニ』といった子ども向けの絵雑誌が相次いで創刊されました。芸術性の高い『コドモノクニ』はちひろの最初の愛読書となり武井武雄さんや岡本帰一さんの大ファンになったのです。

1930年代以降の軍国主義の時代には『講談社の絵本』が発刊され、当時の一流画家を総動員した愛国主義的な内容が日本中を席巻しました。

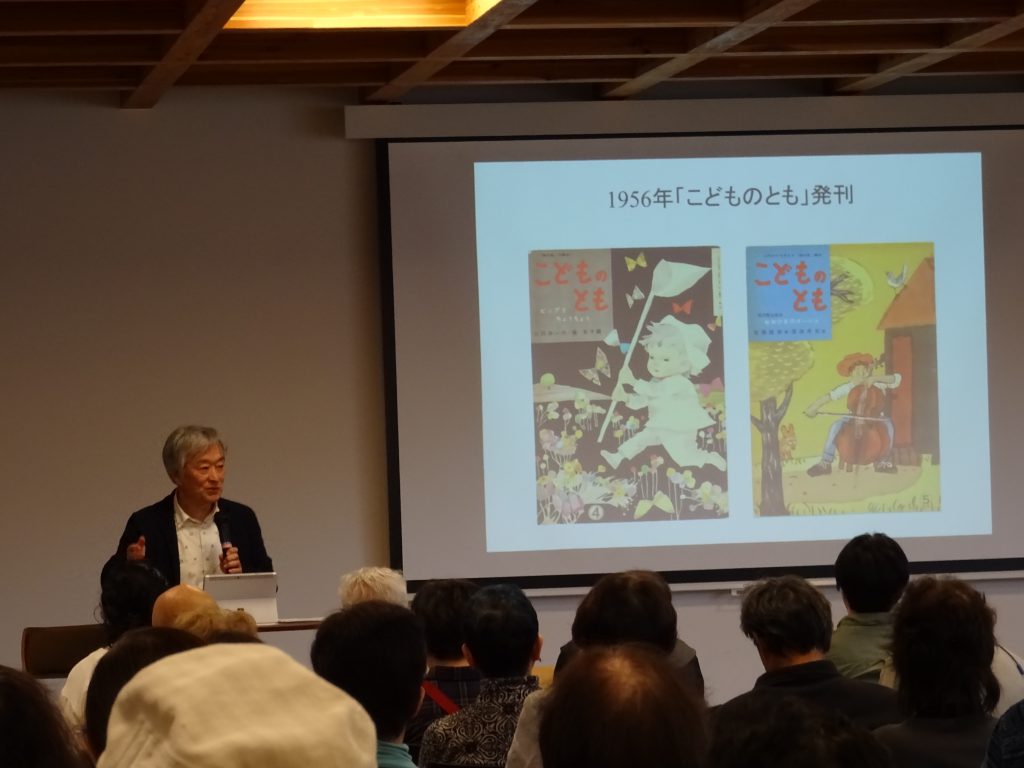

戦後、1956年に福音館の『こどものとも』が発刊。編集長の松居直さんは新たな絵本作家を開拓して質の高い創作絵本を毎月刊行し、幼稚園や保育園に持ち込みました。t

ちひろも1956年3月号の『みんなでしようよ』で子どもたちの集団生活を描いています。松居さんは絵を見る力を持っていただけでなく、大変優れた商売人でもありました。海外の絵本の著作権を早くから押さえ、これはのちの『世界傑作絵本シリーズ』の成功につながります。同時に、「日本には8世紀から絵巻物という世界に通用する絵本の歴史がある。絵を動かして日本の絵本をつくろう」とアートディレクターとしての能力も発揮しました。

松居さんとは別の道を歩んだのが至光社を設立し、1955年に月刊キリスト教保育絵本『こどものせかい』を刊行した武市八十雄さんです。武市さんは商業的成功よりも「感じる絵本」を世界に紹介したいという人でした。「絵本でなければできないことをしよう」と呼びかけた武市さんと共に、ちひろは実験的な絵本づくりを始めます。1968年に2人が完成させた『あめのひのおるすばん』は詩のような短い言葉や繊細なにじみや余白を生かした絵によって子どもの心理を描き、子どもにも大人にも受け入れられる絵本として初めての成功例となったのです。

ベトナム戦争の最中に描き始められたちひろ最後の作品『戦火のなかの子どもたち』は、子どもに向けて社会的テーマを扱う突破口となった絵本でした。作者の没後50年がその作品が自立できるかの分かれ目とされています。「絵本にしばりはない、どんな人にも通用する」という現在の絵本の到達点に貢献したちひろの作品は、絵本史的にも美術史的にも今も生きていると言えるでしょう。

質疑応答では「高校の学生服が嫌で着なかったら先生に怒られたが、母は「サラリーマンが黒や紺しか着ないのは学生服しか着なかったからね」とニコッと笑っただけだった。励まし方もかっこいい人でした。」というエピソードも伺えました。参加者の方々からは「ぜひ続編を」という声も多く聞かれました。

日時

2024年10月20日(日) 14:00~16:00

場所

塩尻市北部交流センター(えんてらす) 101、102会議室

講師

松本 猛(まつもと たけし)さん

1951年生まれ。美術・絵本評論家、作家、横浜美術大学客員教授、ちひろ美術館常任顧問。1977年にちひろ美術館・東京、97年に安曇野ちひろ美術館を設立。同館館長、長野県立美術館館長、絵本学会会長を歴任。著書『いわさきちひろ』(講談社)『ちひろ美術館の窓から』(かもがわ出版)『安曇野ちひろ美術館をつくったわけ』(新日本出版社)、絵本に『白い馬』(講談社)『ふくしまからきた子』(岩崎書店)など。