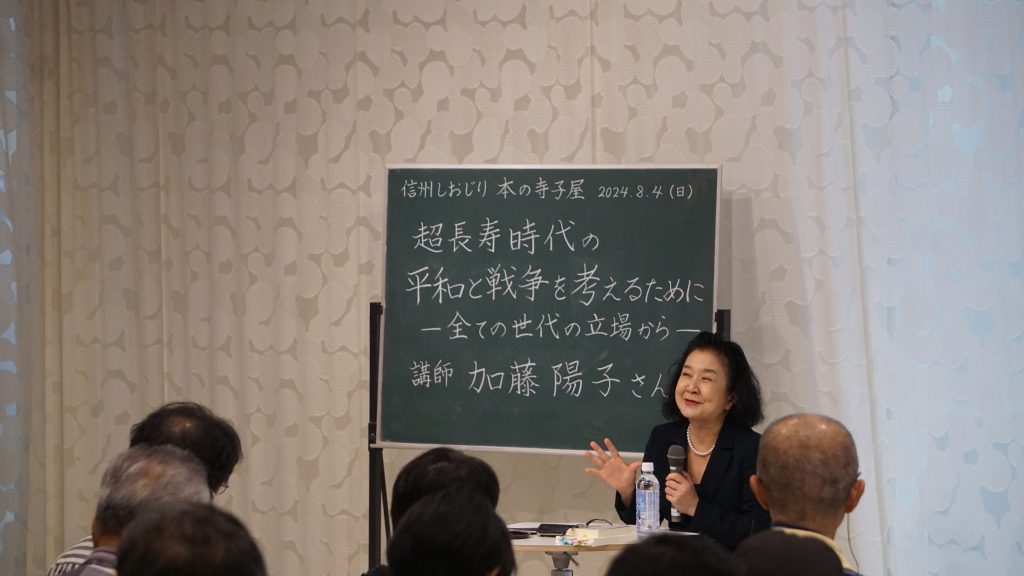

8月4日(日)、講師に日本近代政治史を研究されている加藤 陽子さんをお招きして講演会を開催しました。

講演概要

まず、今回の講演の演題「超長寿時代の平和と戦争を考えるためにー全ての世代の立場からー」に込めた思いとして、高度成長期の日本では60歳で定年し、後は余生と考えるのが一般的でしたが、現在は60歳を迎えた後も20年30年生きていかなければならない時代になっています。行政によるケアや社会制度は、高齢者のためだけではなく、介護で家族が崩壊しないために若い世代にこそ必要ですと話され、これからの社会と社会制度を構築していくために、今こそすべての世代が過去の戦争や平和について知り、考えることが大切だと話されました。

18世紀の思想家ルソーは、戦争について国家と国家の間でしか起こらないものであり、戦争は相手の社会的な契約に対する攻撃であると定義しています。つまり戦争はその国の憲法に対する攻撃であり、実際に第二次世界大戦の終戦後、日本の憲法はアメリカによって書き換えられました。戦争をするのはあくまで政治であり、勝利した国が望むのは敗北した国の服従です。敗戦した日本人がアメリカに対して悪感情をあまり持っていないのは、アメリカの戦後政策に一定の成果があったからだといいます。

戦争に偶然はなく、必ず政治的な判断がされています。なぜ日本が戦争を選んだのか、追い詰められながらどうして降伏することができなかったのか、国家間における戦争の姿を考える必要があると話されました。

第一次大戦では経済的な要因が大きく、1929年の世界恐慌をきっかけに各国の体制と財政が崩壊していくなかで、自国の政府を貶めないために敵国をつくり、国民の対外的な憎悪をあおっていきます。そして、世界恐慌による多額の負債を抱えた農家の救済として満蒙開拓を行い、戦争が拡大していく中で、憲法により保障されていた自由は煙のように消え、戦争を忌避する感情を口にだすことが許されなくなりました。

一方で、常に反戦の思想は存在し平和を希求する議論が、内村鑑三、幸徳秋水、水野広徳、石橋湛山等、在野の思想家や社会運動家によって行われていました。牧野邦昭による「経済学者たちの日米開戦」では、当時の経済学者の視点で、日本が戦争することは不可能であると冷静に分析されています。教育や世論の影響は大きく、どの時代に生まれたかによって人々の考えは変わります。日本近現代史のなかで行われた議論の系譜をたどりながら、日本固有の文化のなかに国家や政府を疑う権利を持つという発想があるという鶴見俊介の言葉をあげられ、講演を締めくくられました。

その後行われた質疑応答では、現在の国際情勢や政治問題などに対して、歴史学者としての立場から真摯に答えてくださった姿が印象的で、参加者からは熱意あるお話は、新鮮、刺激的でしたという声がありました。

加藤さん、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

日時

2024年8月4日(日) 14:00~16:00

場所

塩尻市市民交流センター(えんぱーく) 多目的ホール

講師

東京大学大学院人文社会系研究科教授 加藤 陽子(かとう ようこ)さん

1960年埼玉県大宮(現・さいたま)市生まれ。1989年東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。同年から山梨大学教育学部、94年から東京大学文学部で教え、現在にいたる。著書に『模索する1930年代日米関係と陸軍中堅層』(山川出版社)、『徴兵制と近代日本』(吉川弘文館)、『満州事変から日中戦争へ』(岩波書店)、『それでも日本人は「戦争」を選んだ』(朝日出版社)、『昭和天皇と戦争の世紀』(講談社)、『天皇と軍隊の近代史』(勁草書房)、共著に『学問と政治』(岩波書店)がある。