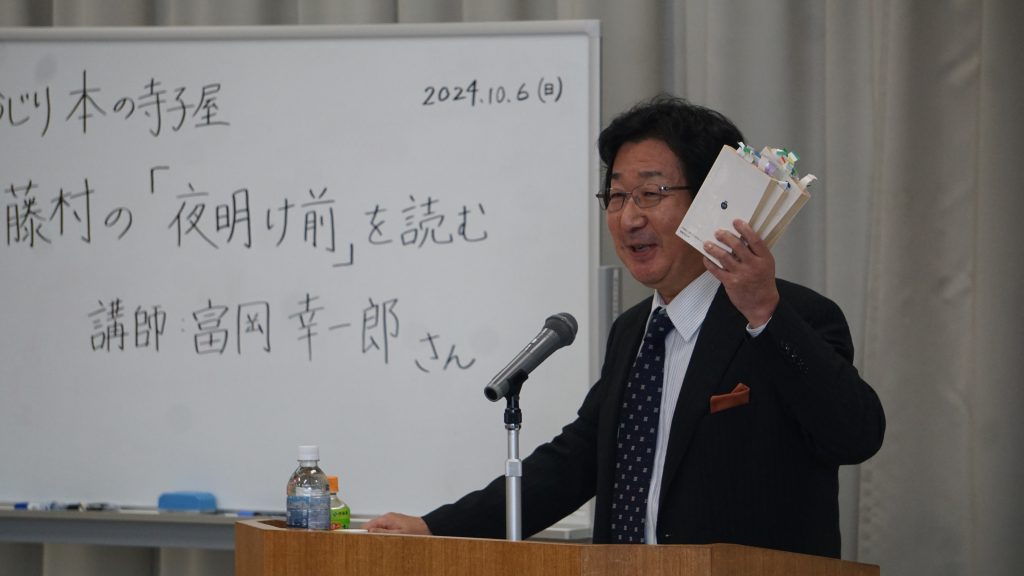

10月6日(日)、文芸評論家の富岡幸一郎さんをお招きして講演会を開催しました。

富岡さんは冒頭で、「今の若い人が本を読まなくなっている。若いうちに本を読んだほうがいい。読んだものは一生自分の中に残る。沢山心の中にいい言葉をためてほしい。その願いを込めて、多くの本を書いてきた。」といい、カナ、ひらがな、漢字の文化や日本語のすばらしさを伝えました。

講演概要

今回取り上げる『夜明け前』は、明治以降の日本の近代小説の中で最高の作品だと確信している、と富岡さんはおっしゃいます。

文芸評論家、篠田一士さんが「20世紀の10大小説」の中で唯一、取り上げた日本の作品が、島崎藤村の『夜明け前』とのこと。富岡さんは「「20世紀の10大小説」の中で『夜明け前』は、日本の近代文学の空前絶後の作品だと紹介されているが、この評価は大げさなものではない」とおっしゃいます。

『夜明け前』は作家の生活や人生が作品化されたものではなく、日本の国の歴史を描く中に作家の人生、血筋(父親)が入り込んでいる非常に面白く、珍しい作品だということです。

近代の日本の歴史と国柄を根本的なテーマにしているという点において、日本の近代小説の中で空前にして絶後だと言えると富岡さんは解説されました。『夜明け前』は日本の近代文学史を突き破っていると言ってもよいといいます。

『夜明け前』は2部構成ですが、昭和4年から執筆が始まり10年に完成しています。富岡さんは昭和10年にこの作品が出されたという意味は大きいといいます。それはこの作品が、主人公を通して描かれている「明治維新という改革が本当に正しいものであったのか。」という問いが、現代の日本において今なお変わらない問だからだとおっしゃいました。

世界の列強と肩を並べるためにすべて西洋をまねていくような文明開化という流れの中で、日本人の中にあった疑問やよりどころを求める思い、心の不安定さを描いており、外圧によって急激に近代化(西洋化)せざるを得なかった日本が選んだ道は、本当に正しかったのだろうか、我々は今どこに向かっているのだろうか、そんな問いが作品の中に込められているといいます。

舞台となっている馬籠は、江戸と京都をつなぐ、地政学的にも、とても興味深い土地であり、日本人のたましいの原点にかえろうという平田国学の広まりを見通せる場所だったそうです。その場所で藤村が生まれ育ちライフワークとして過ごしたことが『夜明け前』に大きな影響を与えているといいます。

藤村の父がモデルとなっている主人公、青山半蔵も平田篤胤に心酔し、平田国学を信仰している姿が描かれています。半蔵は馬籠にいながらにして街道を通っていく人々の姿や足音、気配を見て、新しい世の中、新しい時代が動き出したと察知していきます。半蔵は新しい時代の思いに胸を膨らませていきますが、第2部以降は心を痛める様子が描かれています。

「もっとも古きものの中に新しい世を作る」という半蔵が求めていた理想(一君万民論)が、西洋型の国家(官僚制)になっていったこと、肯定的に捉えていた廃仏毀釈の考えが、実際は物を壊していくものだったことなどから、明治維新が半蔵の理想だった御一新ではない、古き良き習慣がどんどん破壊されていくという絶望感で満たされています。

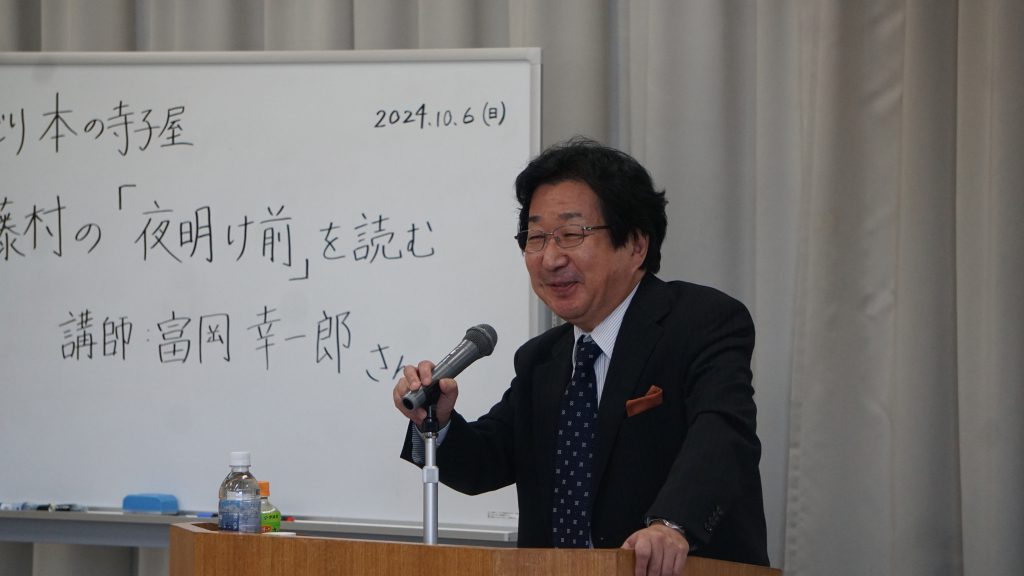

『夜明け前』が刊行した3か月後に2.26事件が起こりますが、富岡さんは「2.26事件は天皇の在り方はこれで良いのか、という問いが『夜明け前』のテーマと繋がるものがある」といいます。そして『夜明け前』は単なる歴史小説ではなく、島崎藤村が日本人の魂にぶつけた問いが描かれている思想小説だと解説されました。そしてここで問われているものは、今の日本に問われていることと同じである、と締めくくられました。

参加者からの感想でも『夜明け前』が藤村の思想小説であるという新たな視点に驚きと新鮮さを感じた、というコメントが多くありました。作家の思いに、深く考えさせられる本の寺子屋となりました。

日時

2024年10月6日(日) 14:00~16:00

場所

塩尻市保健福祉センター 3階市民交流室

講師

富岡 幸一郎(とみおか こういちろう)さん/文芸評論家

1957年、東京生まれ。中央大学文学部フランス文学科卒業。

在学中の21歳のとき文芸雑誌『群像』の新人文学賞評論部門優秀作を「意識の暗室ー埴谷雄高と三島由紀夫」で受賞、文芸批評活動を始める。著作に『戦後文学のアルケオロジー』『内村鑑三』『使徒的人間ーカール・バルト』『入門三島由紀夫』『天皇論ー江藤淳と三島由紀夫』『危機の時代の宗教論』『石原慎太郎の時の時』など多数。現在、関東学院大学国際文化学部教授、神奈川近代文学館理事。